她们在艺术界里被边缘化,因为人们认为这种艺术形式缺少个性和创意,只是按博物学家和出版商的要求去创作,而且这种艺术常常与绘画领域里艺术等级最低的静物 写生难以区分。她们在科学界里更被边缘化,因为科学一直是精英阶层的智识游戏,是男人的圈子,对她们来说可望不可及。她们的作品里常常没有署名,在“她 们”这个大群体里,只有寥若晨星的幸运儿被历史记住,她们就是曾经身处艺术和科学边缘的博物画家。最初的女博物画家已难以追溯,这里要讲述的是18、19世纪博物学兴盛时她们的故事。

科学革命和启蒙运动后,科学文化在欧洲中上层社会盛行,女人也是科学文化重要的参与者,在博物学最重要的分支——植物学尤为凸显。18世 纪的欧洲同中国封建社会一样,“贤妻良母”是“好女人”最重要的标准,女人被限制在家庭生活中。她们一直被学术研究和高等教育拒之门外,但在科学文化的大 氛围里,社会却鼓励她们参与科学,尤其是看上去与她们角色和气质相符的植物学。因为自古以来,人们都认为女人与自然更亲近,更熟知草木之情。植物学不像动 物学那样有血腥的解剖和杀戮,也不像数理化那样不是重复着枯燥的实验,就是面对一大堆数字和公式,相比之下,植物学与花草为伴,充满诗情画意。最重要的 是,植物学很容易参与,可以在庭院、公园和自家附近的林间湖畔学习,在丝毫不影响家庭生活的前提下提升科学素养,还可以成为不错的亲子教育方式。

对绝大多数女人来说,博物学是一种文化追求,是淑女们优雅生活的一部分,其中博物画在女性圈的流行也与之相关。博物画兼顾了艺术审美和智识追求,既可以提高淑女们的自身修养,又不会违背深闺习俗,所以18、19世 纪学习博物画的淑女相当多,甚至还有颇有造诣的博物画家为她们开班授课。但换个角度看,这种科学和艺术的“兼顾”又导致了她们同时在两个领域里被边缘化, 除去完全把博物画当闲情逸趣的淑女们,那些为博物类出版物画插图的女性完全是为博物学家们做嫁衣,书里不会有她们的名字,也没有人觉得有任何不妥,“匿 名”成了默认的事实。本文列举出来的几位女博物画家算是被历史记住的幸运儿,但她们获得的认可与其贡献和付出完全不成比例,在她们身上,社会、家庭、性别 等各种因素的影响可见一斑。

玛丽亚·西比拉·梅里安

Maria Sibylla Merian(1647—1717)

玛丽亚出生于一个艺术家庭,其生父是雕刻师和画家,在她3岁时去世,4岁时母亲嫁给了荷兰静物画家和艺术商雅各布。在年长一些时,她开始跟着继父学习花卉绘画,也跟着继父画室里的另外两位画家学习,其中就有后来成为她丈夫的格拉夫。婚后,为了帮助格拉夫改善家里的经济状况,她开始卖画,并教人绘画和雕刻,并于1675开始出版自己的花卉图册。38岁时,她与格拉夫离婚,带着两个女儿与母亲一起生活在阿姆斯特丹,靠绘画和教职生活。52岁时,为了考察热带植物和昆虫,她和女儿参加了南美洲荷兰殖民地苏里南的探险活动。

玛 丽亚对昆虫的蜕变过程有极大的兴趣,到处收集毛毛虫,观察它们的生长过程,然后画下来,并加以详细的描述。她是第一个将鳞翅目昆虫的生活史(卵、幼虫、蛹 和成虫)及昆虫赖以生存的植物一起完整地呈现在同一画作中的艺术家兼博物学家。在热带探险中,玛丽亚和女儿从新大陆采集了大批的动植物标本,还画了满箱的 博物画。探险结束后,她把自己的余生都投入到后续工作,修饰和完善野外创作的博物画,并通过植物学家的帮助整理观察记录和数据。她的努力成就了《苏里南昆 虫变态图谱》,这本图谱成为当时欧洲科学出版物重要的代表作,此外,她还出版了《毛毛虫的华丽蜕变及其奇特的寄主植物》三卷本。

身 为博物学家和艺术家,玛丽亚的画栩栩如生地展现了昆虫的一生,也揭示了昆虫与植物的依存关系。虽然“昆虫学”“生态学”在那个时代还没有诞生,但她的研究 和博物画已经开始涉足现代昆虫行为学和生态学里的种间关系研究。林奈和他的追随者们用她的绘画和描述命名了几十种动植物,德国和英国的博物学家们也在研究 时引用了她的成果。即便如此,比起同时代的博物学家,她的性别却让她在科学圈里难以享受同样的声望。

伊丽莎白·布莱克韦尔

Elizabeth Blackwell(1700—1758)

伊丽莎白出生于一个成功的亚伯丁商人家庭,在学校学过艺术。19岁 时她偷偷嫁给了小她两岁的表弟亚力山大,从此开始了为这个男人吃苦受累的生活。亚历山大挥霍无度,伪造从医执照,违反贸易法规,伊丽莎白不得不跟着他逃 亡,在他入狱后挣钱为他交巨额罚款和保释金。他出狱后恶习不改,不久就抛妻弃子独自前往瑞典,最终在一场宫廷阴谋中被处以绞刑。即便如此,伊丽莎白依然让 他共享自己的图书版权。

伊 丽莎白的主要作品《神奇本草》,图文并茂地展示了主要来自新大陆的五百种药用植物,所有的插图都由自己绘制。伊丽莎白擅长绘画,但对草本的特性并不太了 解,亚历山大给了她很大的帮助,尤其是确认拉丁学名方面,她也得到了好几位医生的援助。这本书大部分插图都是她在伦敦切尔西药用植物园现场绘制,采用线描 或水彩,然后刻印在铜板上以便印刷出版。

遭遇如此一个极品丈夫是伊丽莎白人生最大的不幸,但也是因为如此,才成就了一位杰出的植物画家和一本久负盛名的本草图谱。这本书是当时最全面的药用植物图谱,一直到18世纪90年代才有威廉·伍德维尔的《药用植物》超越此书。这本书的科学价值大于艺术价值,它的插图不够自然,有些呆板,留白太多,比例夸张,结构简化,主要是作为科学示意图,缺少艺术美感。

Mary Granville Pendarves Delany(1700—1788)

玛丽出生于英国南部,学过绘画、大键琴、戏剧,热衷工艺品制作,如贝壳装饰、绒线刺绣等。她设计缝制的宫廷服装巧夺天工,令人叹为观止。玛丽经历了两次婚姻,第一次婚姻仅持续了4年就因丈夫的去世而终止,之后在43岁 时,她不顾家人的反对嫁给了帕特里克·德拉尼,两人都对园艺感兴趣,这为她日后的植物艺术打下了基础。玛丽与博物学家和社会名流交往甚多,从库克船长到丘 园主任班克斯,从波特兰公爵夫人到乔治三世和夏洛特王后。公爵夫人是她最好的朋友,赞助她多年,而当时最著名的植物画家格奥尔格·艾赫雷特在波特兰教小孩 绘画,使她有机会跟大师学习。

玛丽最主要的作品不是画,而是被波特兰公爵夫人称为“花卉马赛克”的剪纸作品,现藏于大英博物馆的有986幅。这是她自创的植物艺术,用各种颜色的彩纸剪成植物的花瓣、叶子、枝条、花蕊、萼片等各个部分,然后粘贴在黑色背景纸上,并尽可能在形状、姿态和颜色上接近真实的植物,制作精致,栩栩如生。每幅作品都会写上植物的拉丁学名,多数作品还有俗名和创作的时间、地点。

玛丽守寡多年,61岁失去最亲密的妹妹,68岁 失去志同道合的丈夫,植物剪纸是她排解悲伤的方式。有人这样评价她的画:每一朵花都是一幅肖像画,充满梦幻的记忆、想象和哀伤,有时这些花就像主人的自画 像。每一朵花又都那么生动,或如舞者、羞涩的少女、尊贵的女王,或如顽皮的孩童、引吭高歌的歌唱家和沉思的幻想者。把每一件作品拍成照片的话,色彩、比例 准确,又是标准的科学画。玛丽从72岁才从事这项艺术创作,直到她88岁生命走向终点。孤独而忧伤的老太太,十几年伏案创作,她是否时常在抬头的一霎那看到爱人和妹妹的微笑?

莎拉·鲍迪奇·李

Sarah Bowdich Lee(1791—1856)

莎拉出生于一个富有的家庭,1802年父亲破产前,她都享受着幸福的童年生活。1813年她嫁给了托马斯·爱德华·鲍迪奇,与他一起两次远赴西非。第一次非洲之行让她爱上了博物学,第二次他们探索非洲时,托马斯病逝,她继续着丈夫未竟的事业。从非洲回来后,莎拉完成了托马斯没写完的书,为了还债和抚养孩子,开始了写作和绘画生涯。莎拉是19世纪最杰出的女博物学家之一,也是第一个在西非热带地区系统地采集植物的欧洲女性,她发现并描述了6个新属、2个新种植物,以及2个鱼类新种。

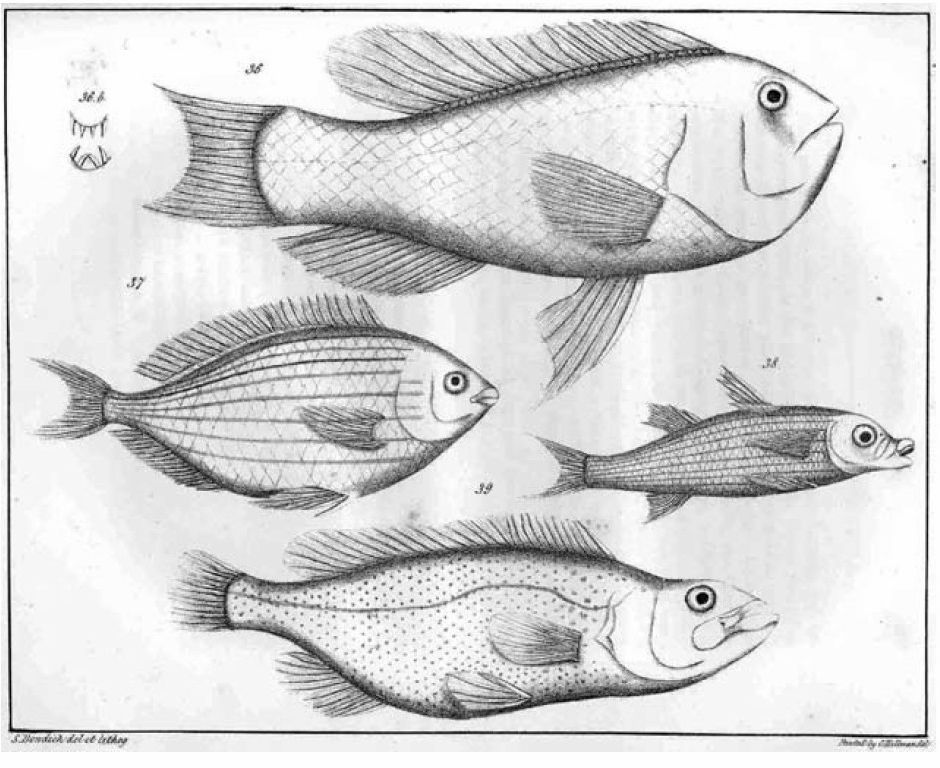

莎拉出版过20本书,其中最让人称道的是《大不列颠淡水鱼类》,这本书历时十余年,分成12个小册子出版,每个册子包括4幅水彩画,并用金银两色箔片装饰鱼鳞,让画中的鳞片闪烁着逼真的金属光泽。为了让画的颜色更逼真,她临摹的都是活鱼,而不是标本。

博 物画是一件费力不讨好的事儿,再加上自己的性别,萨拉的书和博物画虽然得到了同时代人的认可,但科学史上却不见她的踪影,甚至连她的肖像画都难以找到。作 为维多利亚早期典型的淑女,采集鱼类也是个很大的困难,她只能河边坐等渔夫抓鱼,或者等其他朋友从英国各地给她邮寄鱼类标本。邮寄存在变色等问题,而且同 一种鱼在各地存在变异,给绘画和鉴定造成了困难。

安娜·玛丽亚·赫西

AnnaMaria Hussey(1805—1853)

安娜出生于英国白金汉郡,是家里的长女,她的博物学爱好主要来自父亲的影响,两个妹妹也喜爱植物学。26岁时,她嫁给了热衷天文学的托马斯·约翰·赫西。安娜与真菌学家迈尔斯·约瑟夫·伯克利是好友,经常给他寄标本和画作,寻求帮助和建议。安娜把伯克利当导师,但她对自己的观察会坚持己见而不是一味附和。伯克利很赞赏她的才能,曾用她的名字命名了一个真菌属。

安 娜经常挎着篮子,拿着木棍在自家附近的树林里采集菌类,再把它们画出来。她最重要的作品是《英国真菌图谱》两卷本,书中插图兼顾了科学的精确和艺术的美 感,文字描述丰富,涵盖了科学描述和历史、文学、民俗学、食用建议,以及亲身观察和奇闻异事等,用语诙谐生动。她把这套书的读者定位为女性,尤其是母亲, 希望这套书可以帮助母亲教孩子学习菌类,因为她认为孩子应该在小小年纪就学习自然知识,博物学也特别适合于年轻女孩。

安娜从未把自己的事业定位为真菌学家、艺术家或作家,她一直把家庭放在第一位,真菌研究和绘画只是她生活的一部分。她从未宣称自己对真菌学做出多大的科学贡献,其作品更注重科学教育目的而非学术目的。安娜是18、19世纪博物学女性的典型:在传统家庭妇女的生活里参与博物学,她们的博物学与学院派博物学相比有着强烈的女性气质。

杰迈玛·布莱克本

Jemima Blackburn(1823—1909)

杰迈玛出生于苏格兰的名门贵族,师从当时著名的艺术家约翰·罗斯金和埃德温·兰西尔爵士,两人对她的作品大为赞赏。1849年她嫁给了同岁的数学家休·布莱克本,两人都喜欢结交朋友,常有各界名流前来拜访。

杰迈哈有大量绘画描绘了19世纪苏格兰高地的乡下生活和优美的乡间风景,画中有她的家人和朋友,以及当地人和他们的日常生活。她是维多利亚时期英国最有名的插图画家,曾经为27本书画过插图。作为业余鸟类学家,她喜欢画自然状态下的鸟(尤其擅长画幼鸟),而不是标本。她会爬上高高的梯子到树上看猫头鹰,在寒冬里紧握结冰的画笔描绘天鹅,或者趴在悬崖边上观察白尾海雕的巢。她的代表作有《大自然中的鸟类》和《莫达特和其他地方鸟类》。

杰 迈哈忠实于自然,注重细节,常常沉浸在她观察的对象和绘画里。她有着实事求是的谦逊品质,从未想过要穷尽英国的鸟类,甚至莫达特的鸟类,只是尽力而为,画 自己亲自观察过的鸟。她也不屈从权威,毫不客气地纠正了鸟类学家约翰·古尔德在《大不列颠鸟类》里的错误。杰迈哈身上体现着女人的细致,以及科学家的严 谨、独立和专业精神。

玛丽安妮·诺思

Marianne North(1830—1890)

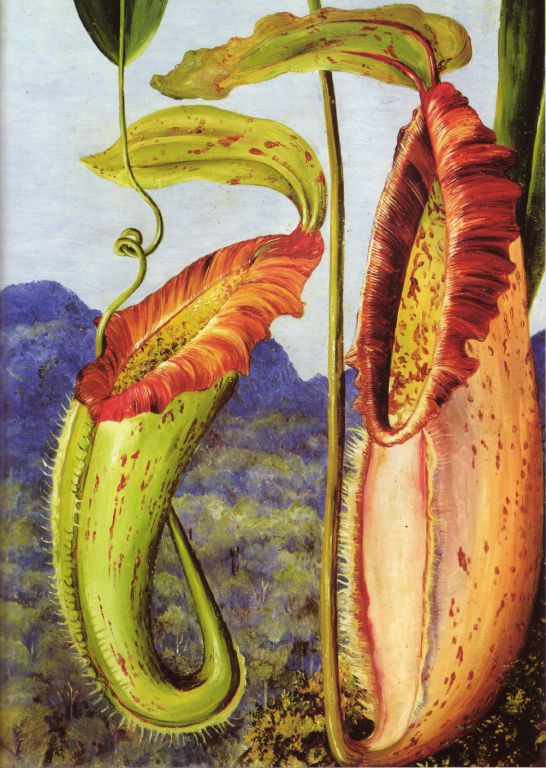

玛丽安妮有两个重要的身份——旅行家和植物画家。她身世显赫,祖父是詹姆斯二世的司法部长,父亲是下院议员,母亲也出生名门。她只在学校学了18个月的音乐和歌唱,之后母亲要求她学做家务,跟着父亲旅行,在旅行途中她喜欢上了植物绘画。1855年母亲去世后,父亲带着她搬到伦敦,他们经常光顾丘园,并结识了两代丘园主任胡克父子。60年代开始,玛丽安妮先跟着父亲游遍欧洲大陆和埃及、土耳其等国,父亲去世后,她在一个女仆陪同下去了法国南部和意大利的几个城市,最后变成了一个人的旅行,去了南北美洲、印度、日本等地。她为丘园采集过上千种植物,并把所有绘画作品捐献给了丘园,在那里建立自己的画廊。

玛 丽安妮早些时候跟两位艺术家学过传统的植物水彩画,后来跟澳大利亚艺术家罗伯特·道林学习油画。她的画油墨厚重、颜色艳丽,与同时代的植物画(钢笔画、素 描、水彩或彩铅)精确简化、在白色背景里呈现单株植物或某个器官不同,玛丽安妮喜欢多种植物混杂在一起的自然状态,即使有一些瑕疵也无所谓。画里的主体植 物常常处于特定的环境,前景和背景有机融合在一起,有时候还会有传粉的昆虫或鸟。

玛 丽安妮没有接受过正式的科学和艺术教育,却以一位业余的植物画家身份获得了成功。与同时代的女博物画家一样,她也未能得到科学共同体的接纳和认可,不同的 是她很善于自我展示,并借助良好的社会关系为自己获得了一席之地。她是真正的旅行家,永不止步周游全世界,令人惊叹,她写了大量旅行日记,认为这是展示她 科学知识的最好方式。直到现在,丘园里仍然陈列着她的800多幅艺术作品。

原文发表在《生命世界》2014年1月刊,感谢责编李瑄校对了所有的人物名字。