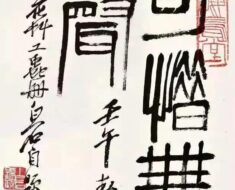

凝视着《祭侄文稿》,我仿佛穿越时空,触摸到颜真卿那颗悲愤坚韧的心。它不是一幅精心绘制的博物画,却胜似任何一幅对自然的描摹,因为它描绘的是人心底最真实的风景。

墨迹淋漓,并非刻意为之,而是情感的自然流露。那浓重的黑色,如同暴雨倾盆,洗刷着尘世间的污浊,却又带着一种难以言喻的沉重,压抑着观者的心房。这黑色,不是静止的,它在纸上奔涌,翻腾,如同颜真卿汹涌的思潮。

字迹并非工整,却充满了力量。有些字笔画粗重,仿佛蕴含着千钧之力;有些字则纤细颤抖,像是呜咽的低诉。它们并非遵循着严苛的法度,而是随着情感的起伏而变化,时而激昂,时而低沉,如同一部跌宕起伏的交响乐。

“侄季明”,这三个字尤为醒目,它们是整幅作品的情感核心。颜真卿写下这三个字时,心中该是怎样的悲痛!我可以想象,他的手在颤抖,他的心在滴血, 他仍然努力控制着自己,将这三个字写得如此清晰,如此有力。

再看那些描述侄子一家惨遭叛军屠戮的文字,字里行间都浸透着血泪。那飞扬的笔画,如同刀剑的锋芒,刺痛着我的双眼;那凝重的墨点,如同斑驳的血迹,令人触目惊心。

然而,在这悲愤的背后,我却感受到了一种坚韧的力量。他用文字记录下了这段惨痛的历史,也表达了对侄子的敬意和对叛军的愤慨。这是一种对正义的呼唤,也是对生命的礼赞。

颜真卿,这位唐代的书法巨匠,他的作品并非仅仅是文字的艺术,更是情感的表达,精神的象征。他将个人的悲痛融入到时代的大背景中,使《祭侄文稿》超越了单纯的书法作品,成为了一件具有深刻历史意义和人文价值的艺术珍品。

我知道,颜真卿早年师法褚遂良,后来又学习张旭的草书,并融合了篆隶和北朝碑版的风格,最终形成了雄浑宽博的“颜体”。但这幅《祭侄文稿》,却不同于他其他作品的工整,它更像是一次情感的爆发,一次灵魂的呐喊。

这幅高28.2厘米,长72.3厘米,共25行269字的墨宝,如今静静地躺在台北故宫博物院里。它不再仅仅是一件文物,而是一个时代的见证,一颗心的遗存。每次凝视它,我都能感受到那股穿越时空的悲愤与力量,感受到一位艺术家在面对苦难时的坚韧与伟大。它如同一位饱经沧桑的老人,静静地诉说着历史的沧桑,生命的厚重,艺术的永恒。