鸟,自古以来便是文人墨客笔下的宠儿,也是中华文明长河中一艘轻盈的小舟,载着人们的思绪,飘向远方。几千年的历史长卷上,无数关于鸟的图画,如点点星光,闪耀着璀璨的光芒。

早在战国时期,湖南长沙马王堆汉墓出土的《人物龙凤图》帛画,便以其简洁的构图和深邃的意境,惊艳了世人。丝绸上,墨线勾勒出的龙凤,姿态飘逸,线条劲健,仿佛带着古老的韵律,轻歌曼舞。那并非简单的描摹,而是一场跨越时空的对话,与古老灵魂的无声交响。

唐代,花鸟画逐渐独立成派,摆脱了人物画的依附。 周昉的《簪花仕女图》中,仕女与花鸟和谐共生,繁花似锦,轻柔的色彩晕染出盛唐的富丽与雍容。细细品味,仿佛能听到丝绸衣袂的轻拂声,闻到花朵的幽香。

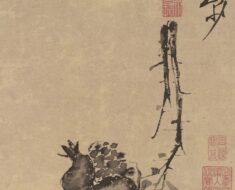

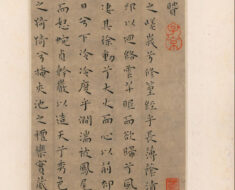

五代时期,黄筌与徐熙两位大师,分别以其精工富丽与写意洒脱的风格,为花鸟画增添了两种截然不同的魅力。 宋代,理学思想的浸润,使花鸟画更具了文人气息,“以理入画”成为其独特的精神内核。崔白的《寒雀图》中,寒雀栖息在萧瑟的枝头,寥寥几笔,却勾勒出北风凛冽的寒意和鸟儿瑟缩的孤寂。 梁师闵的《芦汀密雪图》则以水墨的晕染,展现了雪后芦苇荡的静谧与空灵。赵佶的《芙蓉锦鸡图》则尽显皇家气派,锦鸡雍容华贵,芙蓉娇艳欲滴,笔触精细入微,宛如一件精美的工艺品。林椿的《果熟来禽图》、马远的《梅石溪凫图》以及众多佚名画家的作品,无不展现着宋代花鸟画的精湛技艺和诗意情怀。那些或清丽淡雅,或浓墨重彩的画卷,仿佛一曲曲动听的乐章,吟唱着宋代的风花雪月。

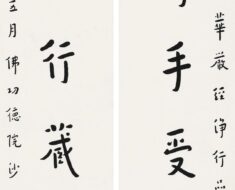

元代,文人画的兴起,水墨写意花鸟画取代了院体画的地位。赵孟頫、钱选等大师,以其潇洒飘逸的笔墨,将花鸟画带入了一个新的境界。那不再是精雕细琢的复制,而是画家性情与灵感的自由挥洒。陈琳的《溪凫图》、赵孟頫的《枯木竹石图》、李衎的《双勾竹石图》以及柯九思的《清閟墨竹图》,无不展现着元代文人画的洒脱与高雅。

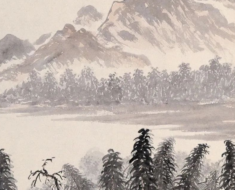

明清时期,大写意花鸟画走向成熟,水墨写意之风盛行。徐渭的出现,更是掀起了一场创作革命,画家们追求笔墨的酣畅淋漓,不拘泥于传统的束缚,将“气韵”与“神”注入笔端。吕纪的《榴花双莺图》、边文进的《三友百禽图》、陈洪绶的《荷花鸳鸯图》、王忘庵的花鸟图、恽南田的《荷花芦草图》、邹一桂的《花卉图》、华喦的《桃花鸳鸯图》以及任渭长的《柳燕》,这些作品或富丽堂皇,或清隽雅致,无不体现着明清花鸟画的独特魅力。它们是时代的缩影,也是画家心境的流露。

纵观中国花鸟画的发展,它不仅仅是对于自然万物的描摹,更是中华民族精神和审美情趣的体现。它以其独特的魅力,穿越历史的烟云,一直流淌至今,并将继续以其独特的艺术语言,诉说着人与自然和谐共生的美好愿望。