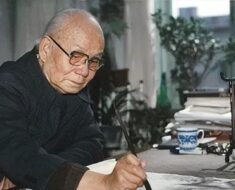

朱耷,号八大山人,明宗室后裔,清初“四僧”之一。他的生命,如同他笔下的水墨,浓缩着跌宕起伏的命运,也凝结着超然物外的禅意。 他不是以写实的笔触描摹自然,而是将内心的悲悯与孤傲,融入山水的空灵,禽鸟的寂寥,花木的清瘦之中。

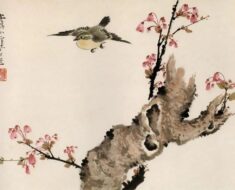

翻开八大山人的画卷,仿佛踏入一个幽静的禅院,空气中弥漫着淡淡的墨香和淡淡的忧伤。他的画,没有华丽的色彩,却有着水墨晕染的诗意。 你看那《竹石鸳鸯》,寥寥几笔,便勾勒出清瘦的竹竿,坚硬的顽石,以及一对相依偎的鸳鸯,它们并非浓墨重彩的艳丽,而是水墨交融的清逸,像一首简短而隽永的小诗,在静默中诉说着一种含蓄的情感。

《仿倪山水》则展现了八大山人对传统山水的继承与创新。他继承了元代山水画的清雅淡泊,却又在其中注入了自己独特的个性。山石的轮廓,如同他内心的坚毅;云雾的飘渺,则映照着他灵魂的飘逸。 在看似简单的线条背后,蕴含着深沉的哲理与无尽的韵味。

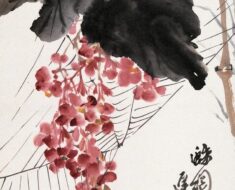

他的笔下,常常出现孤傲的松树,清瘦的梅花,以及那些神情孤寂的鸟雀。它们或独立枝头,或栖息石上,眼神中透露出淡淡的哀愁,却又带着一股不屈的傲气。 这正是八大山人自我心境的投射,一个在时代变迁中饱经沧桑的灵魂,在静默中坚守着自己的尊严。

《墨荷图》与《游鱼图》中,荷花的清丽与游鱼的灵动,仿佛在水墨中轻盈舞蹈,然而那份清冷的意境,却又让人感受到一丝淡淡的凄凉。这也许是他对世事变迁的感悟,也许是他对生命短暂的慨叹。

八大山人的画,如同他的人生,充满了矛盾与张力。他的笔触或浓或淡,或疾或徐,或疏或密,却都恰到好处地表达了他复杂的情感。 郑板桥曾评价他“墨点无多泪点多”,这恰如其分地展现了其作品的精髓:看似简单的画面,实则饱含着深沉的情感与无尽的想象空间。

那些点景人物,或隐或现,如同他人生道路上的起起伏伏。 山水之间,鸟兽草木,都成了他倾诉的对象。 他将个人的悲欢离合,升华为对生命、对自然的感悟,呈现出一种空灵而深邃的境界。他的画作,超越了简单的视觉欣赏,而触及到我们内心深处最柔软的情感。

八大山人的作品,不仅仅是艺术品,更是他生命历程的写照,一个时代的精神缩影。 它们静静地伫立在那里,诉说着一个明朝遗民的悲欢,也启迪着我们对人生、对艺术的思考。 他的作品,是艺术的瑰宝,更是值得我们细细品味,静静感悟的心灵的慰藉。