Phaius mishmensis

紫花鹤顶兰

科学与艺术悄然结合

在很多人眼中,自然科学和艺术似乎是格格不入的,然而科学绘画师却把它们悄然无息地结合在一起。图中是一种分布在中国南部地区的紫花鹤顶兰,从植株到花的各处细节,在中国科学院昆明植物研究所的杨建昆先生笔下无不清晰展现。

4月初的北京周末,无数车辆、游人涌向香山和北京植物园。与之形成鲜明对比的是,北京植物园南边的另一座植物园甚是冷清。这座清静的植物园同样对游客开放,除了作为植物园,它还是中国科学院植物研究所的所在地。

我前往研究所的植物标本馆去见一位闻名已久的朋友,他既是一位植物学研究者,又是一位图像艺术家。我来到他的办公室,屋中堆满了书和标本,办公桌上一台显微镜,显微镜边放着一张A4大小的半透明纸,上面是一幅尚未完成的线条图。

我要见的这位朋友叫孙英宝,他是中国科学院植物研究所的科学绘画师,所从事的工作,是绘画植物。“这是一幅为新发现的物种所画的图。”孙英宝指着桌子上尚未完成的画对我说,“我的同事在研究几年前从云南采集到的植物标本时,发现了一种新的樟科植物。”

发 表植物新种,需要为它绘制标准像——这是科学界不可动摇的传统。用绘画细致、准确、精美地记录物种,可以溯源到地理大发现的时代。当时的欧洲人不断地探索 欧陆以外的广阔世界,通常由贵族、科学家、商人组成的舰队到世界各地去测量、贸易,同时收集动植物标本。遗憾的是,失去生命的标本很快会干枯变形,丧失鲜 活的状态。在当时,新奇的异国花木鸟兽对于上流社会颇具魅力,为了能够以更加忠实记录的方式去描绘这些未知物种的模样,探险队逐渐开始聘请专业的画师随 行。

探险家、科学家和画师的联手,不仅使得大量动植物新种被欧洲人辨识、记叙和描绘,也留下了大量珍贵的艺 术作品。随着绘画技术与自然科学认知的不断磨合发展,动植物的细节、独特的结构愈发被清晰、显著、美观地呈现出来。科学绘图师,在理性与艺术的对立统一中 逐渐成为受人尊敬的职业。

汉唐以来,中国人的农业生产与草药医学一直走在世界的前列,各类介绍植物、草药的典籍制作得颇为实用。这些典籍 中,多以白描绘图讲解如何辨识和利用植物,和西方的植物科学绘画相比,绘法虽不同,目的却也一致。然而进入明清时期,中国有图可查的物种已经远远落后于欧 洲的绘画记录,而且中国图谱大多画法写意,较之工笔风格的西方作品,可信度和准确性明显地落了下风。

直到清末,中国出现了第一个以西方科学 绘画的手法来描绘生物物种的人——冯澄如先生。冯澄如1843年在江苏宜兴芳桥后村创办“江南美专”,这所美术专科学校培养了中国第一批科学绘图师。冯老 及弟子主要以植物绘画为主业,当时在中国,这是个全新而空白的领域,冯老也并没有照搬西方的技术模式,以笔为例:国外多用细尖的钢笔,可冯澄如就是觉得钢 笔不顺手,于是改用工笔画的小毛笔。可是毛笔的笔头粗细长短难以调整,冯老和毛笔厂经过反复尝试,终于创制出一种笔头可随意调整的“科学绘画小毛笔”,这 种笔后来在中国的生物绘图界得到广泛使用。

植 物科学画在中国扎根不过百年,但涌现出了无数精美作品,更为植物学研究立下赫赫战功。这是1983年在昆明召开的植物科学画交流会会议合影。在当时,植物 科学绘画师是一项投入了众多精英的专业和职业,然而时至今日,由于科研需求大大降低,很多绘图者都改了行,目前中国大陆专职从事植物绘图的人已不足10 位。摄影/杨建昆

摄影/刘年

摄影记录生命的瞬间,绘画记录生命的永恒

相比起300年前人们的探险,今日人们的旅行必备之物一定有照相机。以影像记录自然之物,不是更加方便快捷,更加客观真实吗?

“至 少目前,科学绘画还是有摄影替代不了的地方。”孙英宝指着半个被剖开的种子以及硫酸纸上相对的绘图和我说,“你看,这个樟科的新种所需要绘画的内容是部分 花枝,苞片、花、四轮雄蕊的放大,子房具有绒毛,长着锈毛的果和果的纵剖面图以及种子等,分别标有比例尺。其中的雄蕊和子房必须通过显微镜才能看到细部特 征。所绘画的这些内容,是摄影难以在一幅画面上进行表现的。”

具有娴熟技艺的科学绘画师,需要通过不同视角尺度的转换叠合,合理地运用剖面图、透视图或者分解图,方能准确画出草木的器官结构,并凸显出最重要的细节。

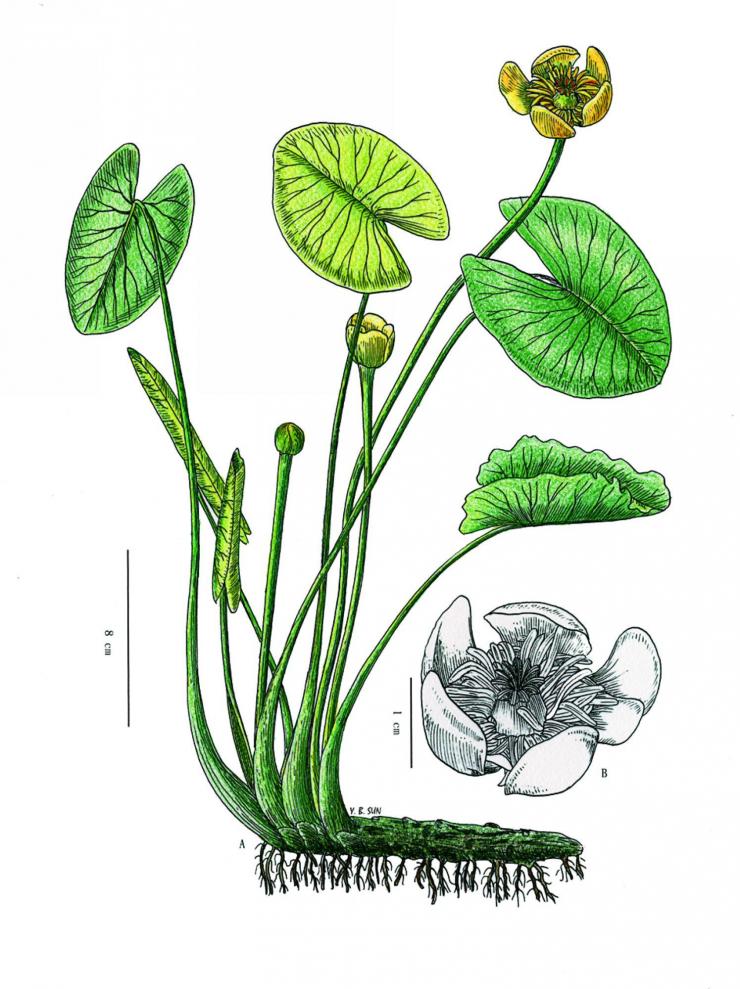

孙英宝:比例尺约束着科学的精美

这 是一幅用彩色铅笔绘制的水生植物——萍逢草(图2)。萍逢草每当初夏时节开放,朵朵金黄色的花朵挺出水面,如灿烂阳光铺洒水面。绘图让我们更加清晰地看清 它的根茎叶花,在图中植株和花分别标有精确的比例尺,这正是科学绘图与艺术作品的重要差别。在中国科学院植物研究所的温室中,我们见到了萍逢草的绘图作者 ——孙英宝(图1)。他并非在给温室植物画“写真”,按他的话说,是在体味生命的气息。一个饱含热情的画家绝不愿意把他的作品画成一件无生命的标本,即便 面对枯萎的枝叶花果,也要用植物学功底和艺术感觉把它们还原成多姿多彩,富有活力的生命体。

绘图/孙英宝

对 于动物或者昆虫研究来说,采用科学绘画去展示其形态分类更加无可替代。昆虫身体上的毛、头部的结构、前胸背板的特征、生殖器官的形态都是重要特征,人们不 可能把昆虫或者动物标本一一肢解出来拍摄。还有诸如蚜虫之类的微小个体,甚至要做成切片才能在显微镜下观察其结构。显微镜下的实物真实却并不美观,只有科 学绘画,才能够清晰精确地把这些分类结构展示出来,作为物种鉴定时比对的依据。

从更加哲学的角度来说,科学绘画具有的抽象和综合意义,对于 认知过程的完成具有不可替代的辅助作用。时至今日,科学绘画仍然承担着反映科学与技术带来新发现的要务,将观众带到那些通常难以直接观察到的事物近前:分 子、病毒、植物或者节肢动物的解剖结构、地质剖面、大爆炸假想图,这些重建的难以用语言描述的微观细节和抽象概念,或者已经灭绝消逝的古物,也构成了这门 科学技艺的重要分支。

孙英宝对摄影和绘图的对比有着无限的感慨,其中一句话让我印象深刻:“如果说摄影能够记录瞬间,那么科学绘画记录的就是物种的永恒。”

这些画能卖多少钱?

每一笔都必须准确

孙英宝正在绘制一种新发现的铁线莲。根据标本绘图,必须掌握好植物各部位的比例关系,及时调整画稿中与实物不相称的地方,然后标注出准确的比例尺。

胜峰工蕨:描绘一个漂亮的新物种,是件幸运的事

在 孙英宝的众多画稿之中,我们无意看到了这张,画工之繁复细致,让人赞叹。这张图是根据化石绘制的,2006年北京大学郝守刚教授的学生在云南曲靖市偶遇一 块化石,经对比研究认定其为4亿年前的工蕨类植物化石,并且是以前未报道过的物种(右图 供图/郝守刚)。这种古代蕨类植物被命名为胜峰工蕨,依照化石来复原其原貌难度可想而知,然而在孙英宝看来,有机会去描绘一个漂亮的新物种,那是一件幸运 的事。

孙 英宝的作品大多汇集在办公室书架上Flora of China、《中国植物志》、《中国高等植物》、《手绘濒危植物》这样的学术专著中。我提出想看看更具展示性的作品,于是孙英宝带我出了标本楼。萧瑟的植 物园中游人寥寥,一个园中小木屋兀自开着门,这是一间普通的公园小店,货架上摆放着杂志、书籍、外文文献以及各种花卉的种子,墙上挂着几排画框,画框中是 些来自18世纪欧洲的手绘图稿,尽管只是复制品,但纤毛毕现的花瓣、婀娜的枝叶姿态,依旧栩栩如生;商店的另外一个货架上还有几幅尺寸较大的画作,其中有 用孙英宝作品打印装裱的攀枝花苏铁、新疆云杉、玫瑰以及水生的萍逢草。

这些画让这个外面普通的小店充满了古典的贵族气息,但遗憾的是,客人大多是来看画或者询问有没有矿泉水、方便面,画作价格不过十元至百元间,但卖出去的实在算不上多。店主说:“买画的经常是西方人,尽管画框带回国很麻烦,他们也经常一下买很多。”

告 别了孙英宝,我愈发好奇这些画作到底能值多少钱,只有知晓它们的价值,才能判断它的未来会如何。2013年年初,北京德宝迎春拍卖会上出现了一系列动植物 画稿拍品。拍品如此描述:“上有拉丁文释文,虽非出自一人之手,然绘画精细、颇为写实、栩栩如生……绘画者来自中科院昆明动物研究所、北京自然博物馆等处 十余人……”拍品一摞数十张,最终以2200元成交。类似的情景在北京德宝2010年迎春古籍文献拍卖会也曾发生过,一摞近200幅的植物绘画,“每幅皆 标明植物的名称、拉丁学名、科名、属名”,最终以11000元落槌。

一幅倾注绘画师数日心血以及深厚知识经验的工笔画作,平均下来竟然只合几十元钱,很难想象这些艺术品在拍卖中竟得到如此“礼遇”。

相 比起这样以旧绘本“搓堆价”拍卖的境遇,是西方收藏科学绘画作品的热潮。在催生科学绘画诞生的年代,探险队伍中艺术家加入的重要原因,就是上流社会对于未 知世界和异域风物的收藏之风。荷兰传奇女插画师玛丽亚·梅里安18世纪初出版的《苏里南昆虫变态图谱》,记录了她1699年到1701年在南美苏里南观察 并绘制的蝶类和植物。这些兼具了科学性与艺术性的图谱一经出版,就在科学界和艺术界都引起了极大的轰动。无论是这本图谱绘制的作品,还是她早期的画作,都 引起了收藏家们的注意,其追逐者甚至包括欧洲多国的皇室成员。如今她的很多作品仍然被保留在圣彼得堡,盖因当年彼得大帝所藏。

相比于照片(图 摄影/王辰),绘画能够更加从容地表现物种的特征、比例、色彩及光影效果。这幅绘画作品充分体现着野百合内敛柔和之美,罗大佑早年有歌:《野百合也有春天》,不知中国科学绘画的春天,何时到来。

木棉

曾 先生笔下的木棉花,让我们在同一枝条上同时看到花苞、绽放如火的花冠以及棉团初炸的果实。在现实中木棉很少同时开花和结果(上图 摄影/程斌),但超越现 实的处理不仅可以让构图更集中,内容更丰富,而且更能体现科学绘画最直接的需求——清晰呈现物种最重要的分类特征。这样的画作中,既有着科学的严谨性,又 尽可能地体现着艺术的自由。

从中国科学院走出的画家

科学绘画师的职业对人的要求实在太过苛刻,它需要超凡的毅力、对科学的理解以及艺术的天赋。在科学界和当今画坛都能占据一席之地的绘画师凤毛麟角,其中最著名的当属曾孝濂先生。在曾先生的家中,我们欣赏到著名的《云南百花图》和《云南百鸟图》,以及他的最新作品。

宋代工笔画 VS 现代科学绘画

上世纪90年代以来,曾孝濂先生曾经设计过很多珍稀动植物题材的邮票,比如2008年发行的《中国鸟》。

多 种不同栖息地甚至不同分布领域的鸟本是不可能相遇的,但在曾先生的作品中,它们集中出现在同一画面中,却并不让人感觉不合理,细看每种鸟,它们的生境、行 为甚至食性都是准确的。画面的正中是一只红腹锦鸡,中国自古有着无数关于红腹锦鸡的作品,其中最著名的当属宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》(图2),繁复的线 条和简洁的色彩包含着丰富的信息:形体,质感,比例,光感……对比两种绘画的风格,或许可以窥视到我国古代工笔画与现代科学绘画的些许区别。

19世纪初期,法国约瑟芬皇后对于花卉图谱画家雷杜德的礼遇和推崇,更是造就了举世无双的《玫瑰图谱》。图谱中的各种玫瑰,也成为近200年来欧洲艺术装饰中长盛不衰的重要元素。

得益于历史上的收藏传统,国外的教堂、城堡乃至普通家庭对植物图案、鸟兽小品,依然存在有大量的需求。由于科学绘画时常出现于中小学课本,在国外的家庭装修与设计中,这些展现自然风物的画作便有了“怀旧”和“童年”的意味,是兼具理性与浪漫的设计元素。

遗憾的是,中国的科学界很少有人懂得科学绘画的艺术价值,而中国艺术界往往又对看似古板的理性艺术嗤之以鼻,他们讲究神韵意境。当然,我国也有很多优秀的工笔画画师,但是他们之中很少有人具备系统、深厚的科学认知基础,其工笔画作,很难让苛刻的自然科学工作者叫绝。

我见到了《中国鸟》等邮票的原稿

中 国有着丰富的地理环境和生态系统,每个生态系统又都拥有众多重要或者珍稀的关键物种。想在野外同时看到那些珍稀动植物,是不切实的奢望——很多物种想要拍 摄到照片都非常困难。科学绘图师张瑜(左图),有着扎实的动物学和生态学教育背景,在这幅山地雨林生态系统图中,他尝试为海芋、桫椤、石斛、白鹇、孔雀 雉、绯胸鹦鹉、果子狸、巨松鼠、赤腹松鼠等特色物种绘制了全家福(上图)。

我在网上翻看着植物绘图的成交记录,在那些被廉价出售的作品中,有不少名家之作,其中曾孝濂是我最为熟悉的。曾先生是中国科学院昆明植物研究所教授级工程师,他的心血凝聚在50多部植物学专著中的1600多幅绘画作品中,出版有《云南百鸟图》、《云南百花图》等画集。

在北京近郊的一处小区,我找到了曾孝濂家的门牌号,来拜访这位科学绘画方面的大师,想听他聊聊中国的科学绘画艺术。

曾 先生在铁栅门前迎上我,带我穿过庭院,进入一栋三层的小楼。一层的客厅里,迎面墙上是一幅大幅画作。画面上,层次不等的绿汇成一片浓荫蔽天的热带雨林,一 对灰白色的亚洲象母子悠然而行;餐厅旁的墙上是一张尺寸不大的方形画,其中大约十多只鸟,然后室内还有另外一些花鸟小品和植物画作。

“这些都是我画的。”曾先生一边为我端出一杯茶一边对我说。“这幅画其实还是比较偏艺术性的,有些渲染在里头,不能算是科学绘画了。”他指着亚洲象跟我说,“不过场景是真实的,西双版纳就是这样。”

曾 先生带我来到餐厅那幅方形的鸟画前:“我客厅的这几幅,其实都不算科学绘画,只有这幅《中国鸟》离科学绘画最近。”这张画画幅不过二尺见方,十几只鸟或在 树梢,或在丛林,或在觅食,或在飞行;场景虽多变化,却丝毫不乱,和谐而自然。我指着其中最漂亮的那一只说:“红腹锦鸡!”“没错,红腹锦鸡。”曾先生依 照画为我讲解:“这是我2008年时设计的一套邮票,里面的台湾蓝鹊、黄腹角雉、黑额山噪鹛、红腹锦鸡等分别单独做成了套票。”

在上世纪末 朋友送给我一套中国杜鹃花的邮票。马缨杜鹃、大树杜鹃、黄杜鹃、映山红、棕背杜鹃、凝毛杜鹃、云锦杜鹃……我当时立刻被这几张邮票的唯美画面所吸引,想不 到中国竟有如此美艳,却默默无名的花卉。我查到邮票的介绍,那是我第一次看到曾孝濂这个名字。后来我逐渐知晓,除了《中国鸟》和《杜鹃花》,近20年间, 中国邮政公司发行的《苏铁》、《百合》、《君子兰》、《绿绒蒿》等邮票也均出自曾先生之手。

说起自己设计的作品,曾先生把一幅画作原稿递与我手,我禁不住“啊”了一声。这就是《杜鹃花》邮票的原绘稿啊!捧着原稿仔细端详,我真是觉得这张图印制成邮票那么小,实在是可惜了。集邮者根本无法领略到原稿的细致神采。

邮票画得多了,曾先生名声大噪。而关于他的身份,外界知道更多的是“中国花鸟画家”、“邮资票品设计家”,“科学绘画师”反倒成了一个最少被提及的身份了。

然 而,科学绘画师才是曾先生真正的职业。曾先生自小喜欢画画,1958年高中毕业后加入中国科学院昆明植物研究所做化学分析方面的工作,在办黑板报的过程 中,被发现很具有绘画天分,于是开始为《中国植物志》等专著画插图。那时正值我国自然资源大普查时期,植物分类学发展迅猛。年轻的曾先生便跟随科学家们辗 转于深山幽谷、热带丛林,仔细观察植物之多姿、鸟兽之绚烂,在精英辈出的昆明植物所的科学画团队中边画边学,很快便崭露头角,并终成中流砥柱。

曾先生回忆起那时的场景:“云南的丛林湿热,颜色不容易干,我带着画架坐在空地上一画就要很久。树上的猴群见我静坐不动,常来搞怪。它们边叫喊,边在我头上晃动树枝干,落下的枝叶让我无法专心,越是着急,就越是画不完。”这样的回忆令我莞尔之际,心向往之。

作 为专职的科学绘画师,曾先生的作品具有很强的科学性,然而科学之外,仍有更高的境界。“要为所绘之物赋予生命,要让它活起来。”在曾先生看来,科学绘画已 不仅仅是客观的描绘和准确的比例,更有恰当的色彩、绝妙的构图和精妙的光影,甚至是穿越的时间。曾先生所独创的把植物生长的不同阶段集中在同一个画幅中的 技法,现在也已经成为科学绘画界的共识。

绘图/张瑜

科学绘画能否有春天

在 一幅绘画中浓缩表现出“礁石海岸潮间带”(图2)或者“池塘生态系统”(图1)的特征,除了要反复揣摩水面位置及透视关系,更需要查阅大量科学文献来确定 物种及其行为、分布。这样一幅画,可能要耗时几个月,但是稿酬往往非常有限。在中国,欣赏科学绘画的人群尚属小众,安静、细致、朴素的画面中,要想真正解 读其中的内涵,还需要读者具备相关的兴趣和知识。艺术和科学或许并不矛盾,如果我们身边能有更多的科学绘画师,他们会更加从容地释放科学之美。

绘图/张瑜

我们快要绝迹了

我问曾先生市场上那些被低价拍卖的作品是如何流出的,他遗憾地说,很多专程为学术专著所画的作品,版权都并非属于创作者本人。画稿最终要交给单位资料部门或者出版社,掌管画稿的管理者如果不懂得画作的辛苦与价值,没准什么时候就当老旧资料直接卖了废纸。

老 一辈绘图师无法对自己的作品拥有版权,这是科学绘画难以走向艺术品交易市场的重要原因,或许也是令中国科学绘图师后继无人的历史因素之一。如今,全国还在 专职从事这个职业的人不到10位,分别在中科院植物研究所、华南植物园、昆明植物园、北京自然博物馆。曾先生说:“即使还留下来的插画师,也因为工作不受 单位重视,而不得已去寻找其他的方向。”这个领域可能很少人能像他一样,豁达地退休之后,凭借自己的兴趣继续从事绘画创作。

不过,情况也不 见得如此悲观。通过采访曾孝濂先生介绍,我认识了一个对植物学和绘画都有着强烈兴趣的后起之秀,17岁的高中生余天一。我在微博上找到他,发现他的微博很 大一部分是在帮人鉴定植物,无论常见物种还是罕见植物,他几乎都能很快给出拉丁名和种属,和微博上几位博物学方面的资深爱好者相互应和,颇为引人关注。

今 年高二的他已经定下目标准备报考美院,因此也会不定期去跟曾先生学画。在他看来,科学绘画在今天也在慢慢地转换角色,随着相机和各种制图软件的出现,科学 绘画的记录功能已经被大大削弱,科学绘画不应该只局限于纯科学的研究中,也应该被当作一种可以被推广的大众艺术,以更适合人们接受的方式,让这种艺术形式 获得更广泛的认同和欣赏。

自然的艺术是人类永远热衷的话题,年轻人的向往与身体力行总是给人很多希望。或许,我们可以藉由逐渐复苏的博物精神和人类对于自然的永恒喜爱,看到科学绘画重新迎来自己的春天。

责任编辑 / 高新宇 图片编辑 / 宋文